「常山の蛇」(孫子)と食用野草のクサギ

「常山の蛇」(孫子)と食用野草のクサギ

中国の古典『孫子』(九地篇:5章)に「常山の蛇:じょうざんのへび」と言う言葉が出てきます。これは、常山に住むヘビ(率然とも言う)が、頭を掴むと尻尾が、尻尾を掴むと頭が、体の真ん中を掴むと頭と尻尾が攻撃してくると言うように、攻防一体の理想的な軍隊の喩えに使われる言葉です。

ところで、NHK:Eテレの「こころの時代」と言った、インナートリップ系の番組を見ていたら、禅僧たちが盛んに木の葉を摘んで来て、食べられるように加工していました。そして、驚くべきことに、この植物(樹木ですが)を「常山」と呼んでいました。この樹木こそが私の知る「臭木:くさぎ」を指していたのですね。(この番組の講師は山川玄宗さん:正眼寺住職)

名前のとおり臭い木ですが、オヒタシ、佃煮などを作って重宝します。でも、どうしてクサギのことも「常山」と言うのでしょうか。それは謎です。ものの本によれば、この常山という植物は本来確かユキノシタ科の別種の植物であったということです。クサギは樹木の中でも生命力が強く、ちょっとイジメたくらいでは、すぐ芽吹きます。根を抜かない限り死にません。このあたりの不死身さが「常山」と言われる由来なのかもしれません。自然界では絶滅しかけていたクサギ2株を「救助して」庭に植えたのが運の尽き、毎年蔓延ります。まあ、いくらかは食べているのですがね。禅僧たちも、この生命力にあやかろうとしていたのでしょう。

色々な姿のクサギ

そのクサギについて、私の著作『野草を食べる・滋味(JIMI)!!』から引用します。(一般には売られていません。)

クサギ(臭木)・(木本植物・クマツヅラ科) 夏から秋

クサギは、ハート型のちょっと濃い緑をした対生の葉を持ち(ただし若葉は薄い緑)、ちょっと漢方薬を思わせる甘い匂いをしています。この匂いが悪臭と思われたのでこの名が付いたのでしょうが、私にはむしろ良い香りに思えます。都会でも、空き地などに逞しく生えていることがあります。切られても再生する生命力の強い木です。高さは最大3mほどになります。一番特長的なのは、秋になる実で、なんだか人工的なブルーのビー球のような実を、赤いがくが取り囲んでいて、とても印象的です。この時に、実物を確認すれば、忘れることはないでしょう。夏の5弁の白い花も清楚です。この実は、切花として茶人に好まれるということです。また、この実を使い染物も出来るとのこと(広辞苑)。クマツヅラ科の植物は、有用なものが多く、ハーブのレモン・バーベナも、香りの良い植物です。クサギについての情報は、以下のホームページに詳しいです。

http://www48.tok2.com/home/mizubasyou/96kusagi.htm

(調理法)佃煮

やわらかい枝についた葉を枝ごと摘み、枝は捨てて草木灰で3分ほど煮ます。それを何回か水を取り替えて洗い、一晩水に晒します。この時点で臭みは抜けます。これを刻み、あとは砂糖、醤油で水分が飛ぶまで煮つめて出来上がりです。冷蔵庫に入れておけば3ヶ月は持つでしょう。新葉がいいので、初夏までが取りごろでしょうが、木を切ったらまた伸びてくるので、その場合はその時取ればいいでしょう。癖がなく、結構いい味の一品です。海苔の佃煮にも似た味です。お試しあれ。私が「クサギの佃煮」を知ったのは、甘糟幸子さんの「野草の料理」(中公文庫)でした。なんと、嫌われ者の「やぶがらし」の料理も紹介されている、ユニークな本でした。ただ、残念ながら、現在絶版状態であるということです。

(注):「野草の料理」は、神無書房から、復刻・出版されているようです。

クサギの佃煮(2020.08.02)

今日のひと言:このレシピはちょっと古いです。一つに、クサギはクマツヅラ科ではなく、最近のAPG分類体系ではシソ科に分類されたようですし、調理法には必ずしも草木灰は要りません。よく茹でて一夜置いておき、水を取り換えながら2、3回洗えばよいようです。どうしても草木灰を使いたければ、布で草木灰を水のなかで粉状成分と固形分を分け、その液を使うと良いです。砂を嚙むような食感を味あわないためにも必要です。最近試すと、ただ水で茹でるより、搾り草木灰を使ったほうが美味しいように思えます。(アクが少ないほうが良い)

今日の一品

@モロヘイヤとひき肉のスープ

弟作。鍋でお湯を沸かし、ひき肉、モロヘイヤ、ネギを加え、牛乳、バター、味噌、塩を投入。栄養満点。

(2020.07.16)

@クワとキャベツの炒めもの:アマニオイル

クワの葉はゴワゴワしているので、多めのオリーブオイルで炒め、刻みキャベツをアマニオイルと塩ともに加えてさらに炒め、クコの実をいれて少々熱を通し、完成。これはアマニオイルの効果か、甘い香りがしました。

(2020.07.19)

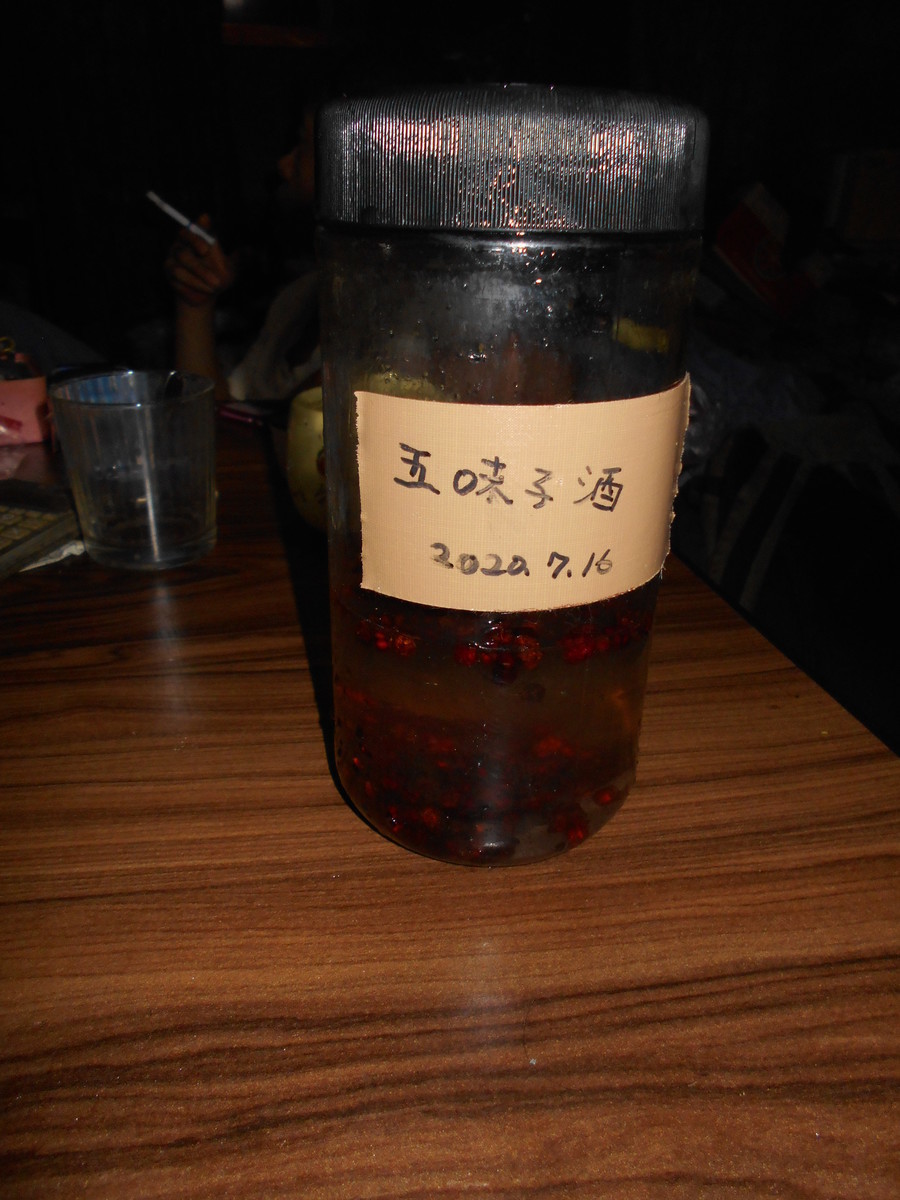

@五味子酒(ごみししゅ)

漢方の生薬。wiki(朝鮮五味子)では、以下のように記載されています。

チョウセンゴミシ(朝鮮五味子)は、マツブサ科の植物の一種。学名Schisandra chinensis。

北海道、本州北部、中国、朝鮮半島、アムール川流域、樺太に分布する落葉性つる植物。

雌雄異株で6-7月頃に淡黄白色の花を咲かせる。

果実は赤く熟する。この果実は五味子(ゴミシ、朝鮮語:オミジャ、満州語:misu hūsiha)という日本薬局方に収録された生薬であり、鎮咳去痰作用、強壮作用などがあるとされる。「五味子」の名は、甘味、酸味、辛み、苦味、鹹(塩味)を持つことから名付けられ、植物そのものの名前ともなった。

五味子は精油成分としてシトラール、セスキテルペン類としてα-chamigreneなど、リグナン類としてschizandrinやgomisin A(英語版)などを含み[1]、小青竜湯、清肺湯、人参養栄湯などの漢方方剤に配合される。また、五味子茶や五味子酒としても利用される。

健康増進のため、チョウセンゴミシのつるを風呂に入れ、入浴する伝統の民間療法が、長野県阿智村や喬木村周辺にある。

・・・これを35度のホワイトリカーに漬け、リキュールにしたわけです。半年後の熟成が楽しみ。

(2020.07.20)

今日の一首

喜びに

飛び跳ねたるか

子ガエルや

決して轢かるな

殺されるなよ

(2020.07.21)

今日の五句

初に見る

水路の壁に

ミミズ這う

ミミズは、水生動物かと思いました。

(2020.07.21)

夏の朝

粛然たりき

草刈らる

(2020.07.21)

寝てみえた

轢かれた猫の

息もせず

(2020.07.21)

オリオン座

どこでも見える

ロッカーにも

(2020.07.22)

ヤブガラシ

あまたの虫の

食堂さ

スズメバチさえ呼ぶけど、この最凶の野草は、蜜を豊富に出します。

(2020.07.24)

ヘビににらまれたカエル:::身がすくむ

ヘビににらまれたヘビ:::見つめあう

(2020.07.07)

@@謎の画家、バンクシー。かれは動物を使った絵を描くことが多いので、それにあやかり動物関係で浮かんだ詩をアップするコーナーです。@@

写真集

枯れたアーティチョーク

モネの絵!