大豆と方波見(カタバミ):葉を夜下げる点が似ている

大豆と方波見(カタバミ):葉を夜下げる点が似ている

マメ科のクローバーとカタバミ科のカタバミには、大きな共通点があります。葉がおおむね3枚で(たまに幸運を意味する4枚になることとか)、夜になると葉が降下し、休眠するかのような状態になる点が、です。マメ科では、ダイズ、落花生、クズなどが、葉の休眠を起こします。まず、この2つの科について一瞥してみましょう。

マメ科の植物は、葉が羽状複葉になるものが多い。また「就眠運動(夜になると葉柄や小葉の根元(葉枕)で折れ曲がり葉が閉じること)」をするものもある。オジギソウでは触れただけで同じような運動を起こす。

(中略)

花の形態により伝統的にマメ亜科、ジャケツイバラ亜科、ネムノキ亜科の3亜科に大別されてきた(新エングラー体系など)。クロンキスト体系ではそれらを科にしてマメ科を3科に分割し、それら3科(すなわち、従来のあるいは現在のマメ科)の属する目としてマメ目を立てた。しかしいずれも、系統的な分類ではない。APGは広義のマメ科を採用している。

マメ科(wiki)

葉は複葉(カタバミ属のような3出複葉または羽状複葉)で、マメ科と同じように就眠運動をする(オサバフウロ属はさわるだけで動く)。花は両性、放射相称の5数性で、がく片と花弁および心皮は5個、雄蕊は多くは10本。果実は断面が五角形または星型、さく果(勢いよくはじける)または液果。

カタバミ科(wiki)

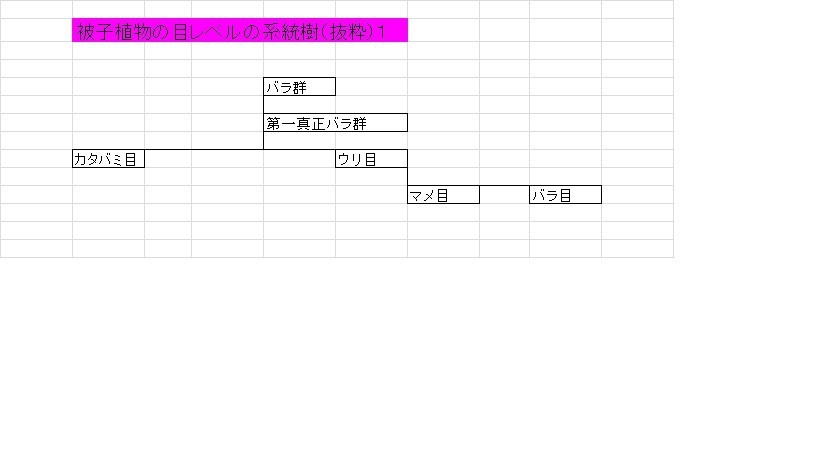

どちらでも触れられているように、マメ科植物とカタバミ科植物は、夜になると葉が「就眠運動」をします。この点からするとこの両者は「かなり近しい種類」の植物であるとも考えられますが、ここに「被子植物の目レベルの系統樹」というサイトから、この両者を含む区分を挙げてみます。ただし、この資料では、科レベルではなく目レベルで括られています、生物の分類では「界・門・綱・目・科・属・種」の大分類があり、目(もく)は科を含む集団です。

https://ww1.fukuoka-edu.ac.jp/~fukuhara/keitai/angiotree_01.html

以下の図がそうですが、系統樹を系図のように捉えると、カタバミ目はマメ目と「伯父・甥」の関係にあることが解ります。かなり近い集団同士ということになるでしょう。また、私は以前、カボチャの葉も夜に就眠活動しているのを見たのですが、カボチャを含むウリ科植物も、カタバミ科、マメ科に近縁なので、あり得る現象だと思っています。(図は、上から下に読みます。)

今日のひと言:以前は植物の分類に「クロンキスト体系」という花の性質で分類していましたが、近年、遺伝子レベルの分析で分類する「APG体系」にとって換わられました。

むかしの分類に慣れた人には、解りにくい分類法です。例えば「アカザ科」は消滅し、「ヒユ科・アカザ亜科」にされたことなど。

参考過去ログ

今日の一品

@ニシンの煮凝り

「煮凝り:にこごり」とは、煮魚を作ったとき、魚のゼラチンで出来るフルフル状のもの。一回消毒して作ろうとしましたが、あまり固まりませんでした。前回ブログで挙げた身欠きニシンの煮魚の副産物。

(2020.02.19)

@岡ジュンサイいり野菜炒め

ギシギシ

キャベツ、モヤシ(緑豆の)、クコの実、岡ジュンサイを炒め、オイスターソース、醤油、胡椒で味付け。岡ジュンサイは、ギシギシのぬめりある新芽のことです。

(2020.02.19)

@サンラータン(酸辣湯)

弟作。出来合いのスープで、豆腐、卵を煮ました。名の通り、酸(すっぱい)と辣(からい)のスープ。コンセプトはタイ料理のトムヤンクンに似ているかも。

(2020.02.21)

今日の五句

雨の中

小山描かる

水墨画

(2020.02.17)

古株も

芽い出しけり

ネギの未

ネギの捨てられる部分も、栽培すれば増やせると確認したくて。

(2020.02.19)

弁天や

琵琶を爪弾く

川の音

弁天(弁財天)は、幸運、財産、音楽を司るインド起源の女神。また、水、川の女神。

(2020.02.20)

蛍光灯

蝿の止まるや

まだ二月

(2020.02.22)

老梅(ろうばい)の

樹下に漂う

余韻かな

梅も、バラ科の植物。バラのような香気がします。

(2020.02.23)