「水没」の「没」の字の語源(なんだか不吉。)その他2語

「水没」の「没」の字の語源(なんだか不吉。)その他2語

2019年9月、10月に日本を襲った台風15号、台風19号、さらには集中豪雨のトリプルパンチで、千葉県、長野県、福島県、宮城県には特に甚大な被害が出ました。これらの地域で共通した災害は「床上浸水、床下浸水」です。多くの文明の利器(特に電化製品)が、この浸水を受け、粗大ゴミになってしまいました。私は、そういった災害に遭ったからではなく、不注意で、大切なデジカメを水盆に落としてしまい、一発でオシャカにしてしまうという失態を演じてしまいました。(以後の記述では用語を統一して「浸水」→「水没」にします。)

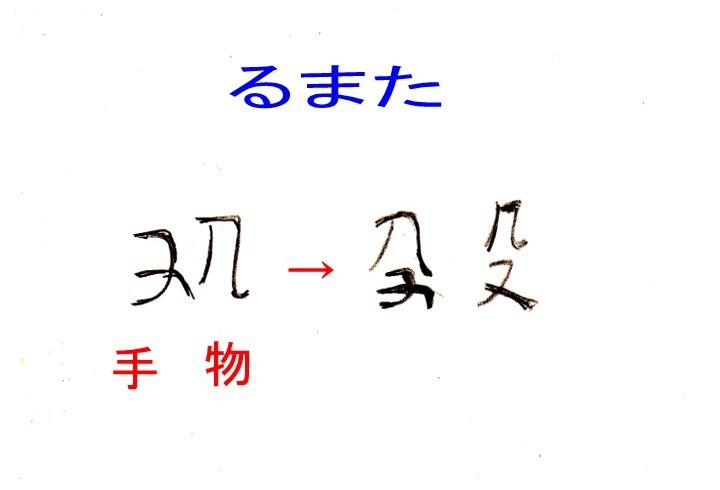

「没」の字の右側(旁:つくり)は「ほこづくり」ないし「るまた」と言い、何となく不吉な意味を包含します。この旁を持つ漢字には「殺:ころす」「殴:なぐる」「毀:こわす」などの字が並びます。これも数ある部首の一つですが、「たてる、物を手に持ってたてる」という意味と分析されます。「るまた」の付く字はなんとも殺伐とした意味を持つようです。(中国の古代王朝:殷も「るまた」を含みますが、これはどうなのでしょう?)

「るまた」の元絵

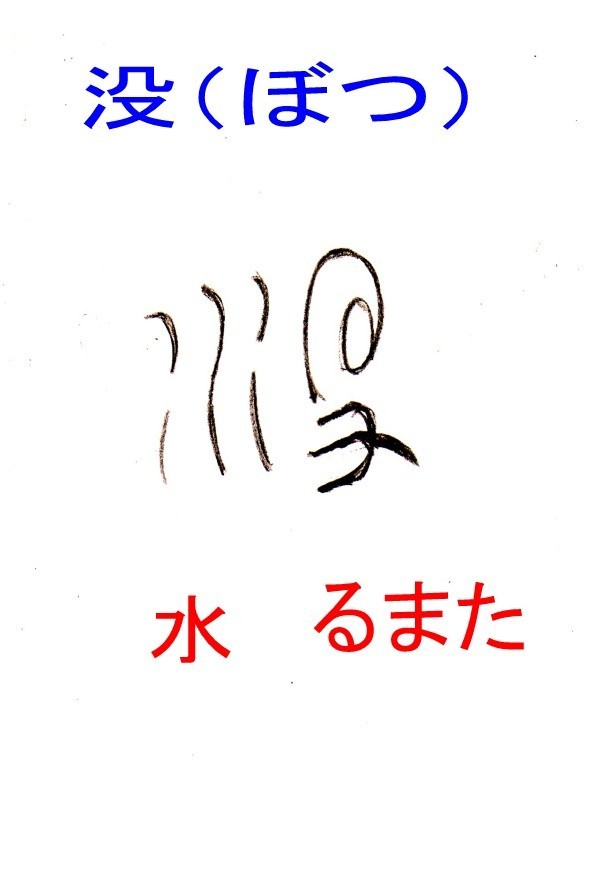

「没」その物に移りましょう。「るまた」は含んでいますが、『学研漢和大辞典』では「さんずい」の分類になります。その元絵は以下のようになります。

「渦巻く水+殳」です。会意文字で、渦巻く水の中に体を潜らせて潜水すること、という意味を表わします。

ここから、幾つかの意味が導けます。

@1:沈む(隠れて見えなくなる)

@2:隠す、なくする

@3:死ぬ

@4:ない、なくなる

人が死んだときには、「没する:ぼっする」といいますし、さきほど挙げた「デジカメ」も、水に潜って「死んで」しまいました。

今日のひと言:言葉といえば、最近気になるそれが2つありました。1つが「インフルエンサー」。これ、私はほんとに最近知ったのですが、「インフルエンザ」という伝染病が大本かと思いました。しかしてさにあらず、もとは、メディアへの発信力の強い個人・団体のことを指すようで「インフルーエンス」(影響力)という言葉が元のようです。すなわち、インフルエンザもインフルエンサーも、インフルーエンスからの派生語だろうと結論しました。

あと1つ、「トリセツ」。これはもちろん「取り扱い説明書」が語源でしょうが、最近のTVでは使われる頻度が多いように思えます。たとえば微妙な接し方が必要とされるような発達障害の人の場合など、あたかもその障害者が「機械」「家電製品」であるかのように扱われている気がして、なんだか、違和感を持ちます。IT、AIが全盛の世の中、趨勢なのでしょうか?

災害の多かったこの一年、締めくくる意味でこの1ブログを設けました。来年は良い年であることを祈って・・・

改訂版 弁護士のための水害・土砂災害対策QA―大規模災害から通常起こり得る災害まで―

- 作者:日本弁護士連合会 災害復興支援委員会

- 出版社/メーカー: 第一法規

- 発売日: 2019/07/10

- メディア: 単行本

今日の一品

@オリーブとキャベツの炒め物

弟作。オリーブは種のない実。これと細切りキャベツ、2つに切ったミニトマトを、オリーブオイルで炒め、塩、バジルソースで炒めました。オリーブの実は、風味が強烈。

(2019.12.24)

@茹でムカゴ(零余子):雲南百薬のムカゴ

夏一杯葉を楽しませてくれた雲南百薬。秋にムカゴが実ります。それを採取して茹で、冷まして塩を掛けました。これが納豆のような粘りがあり、美味しかったのです。大きさは1.5cm平均。

(2019.12.25)

今日の四句

天神の

古墳に宿る

浪漫かな

群馬県太田市には、関西の古墳と匹敵する古墳があります。天神山古墳。こんもりしたところは全て土を盛ったもの。

(2019.12.21)

木の木偶(でく)の

一心不乱

暴れたり

森の木が独特な力を受け、予想できない形になることがあります。自然の芸術。

(2019.12.21)

霜の原

何して遊ぶ

楽しそう

この句は、人よりむしろ鳥について詠んだかのようでした。

(2019.12.22)

釜めしの

いまだ使える

容器かな

有名駅弁の「峠の釜めし」。食べたあと、陶器の釜をあっさり廃棄するのはもったいないのですが・・・

(2019.12.24)

2019年の拙ブログはこれでお仕舞い。次回は元旦にエントリーします。