水の浄め(きよめ)と火の穢れ(けがれ):『塩の民俗学』から(随想録―42)

水の浄め(きよめ)と火の穢れ(けがれ):『塩の民俗学』から(随想録―42)

そもそも『塩の民俗学』の著者の亀井地歩子さんは新潟県糸魚川地方と長野県の松本地方を結んだ塩の道を調べていたそうですが、専売公社が扱う精製塩が自然塩とは異なり、いわゆるニガリ成分を除去してしまっているので、将来の日本人に悪い影響があるに違いない、との確信を持つ「自然塩普及協会」の武知国夫さんと知り合う機会があり、この本の執筆に繋がったそうです。(東京書籍:1979年初版)

塩はまずもって、「聖なる物」と見なされます。その防腐力、殺菌力は古くから認識されていて、浄め(清め)の塩といって、葬式があった時には死者の穢れを除去するために撒かれますし、嫌な人物が立ち去った後、塩を撒くこともあります。そして塩を含む海水に入って身を清めるのを「禊:みそぎ」と言いますし、直前に挙げた厄介者を追い払う儀式を「祓い:はらい」と言います。塩と水にまつわることは、おおむね(塩を含む)水の「浄め」に関連して語られます。

一方、火という存在には、「清め」「穢れ」の2面性があると亀井氏は指摘します。

わが国では「別火」といって、死や出産、女性の月事、そして神祭りなどに際し、竈(かまど)を別にして新しい火を作り、食事をする風習がある。いわゆる「物忌」の状態をさすことで、塩あるいは潮による浄めが行われるときである。また、火は水と同様に穢れを浄める霊力をもつと信じられているが、たいそう穢れやすいもので、穢れを感染させる力ももっていた。したがって、清浄な火と、穢れた火を区別する考え方が生まれ、死や出産などで穢れた不浄の火は、ほかに移さぬようにしていたのである。

この「火の穢れ」であるが、製塩時の火についてうんぬんされている一方で、産塩地でもたいへんやかましくいっていた。データは新しいものであるが、たとえば、新潟県の越後海岸では、お産見舞いに行った人はケガレであるから塩を焼く釜場へ入ってはいけないとしていた。また、死の忌である「黒不浄」についても、葬式帰りの人は釜場に入ってはいけないという。(『日本塩業体系・特論民俗』日本専売公社)

53P-54P

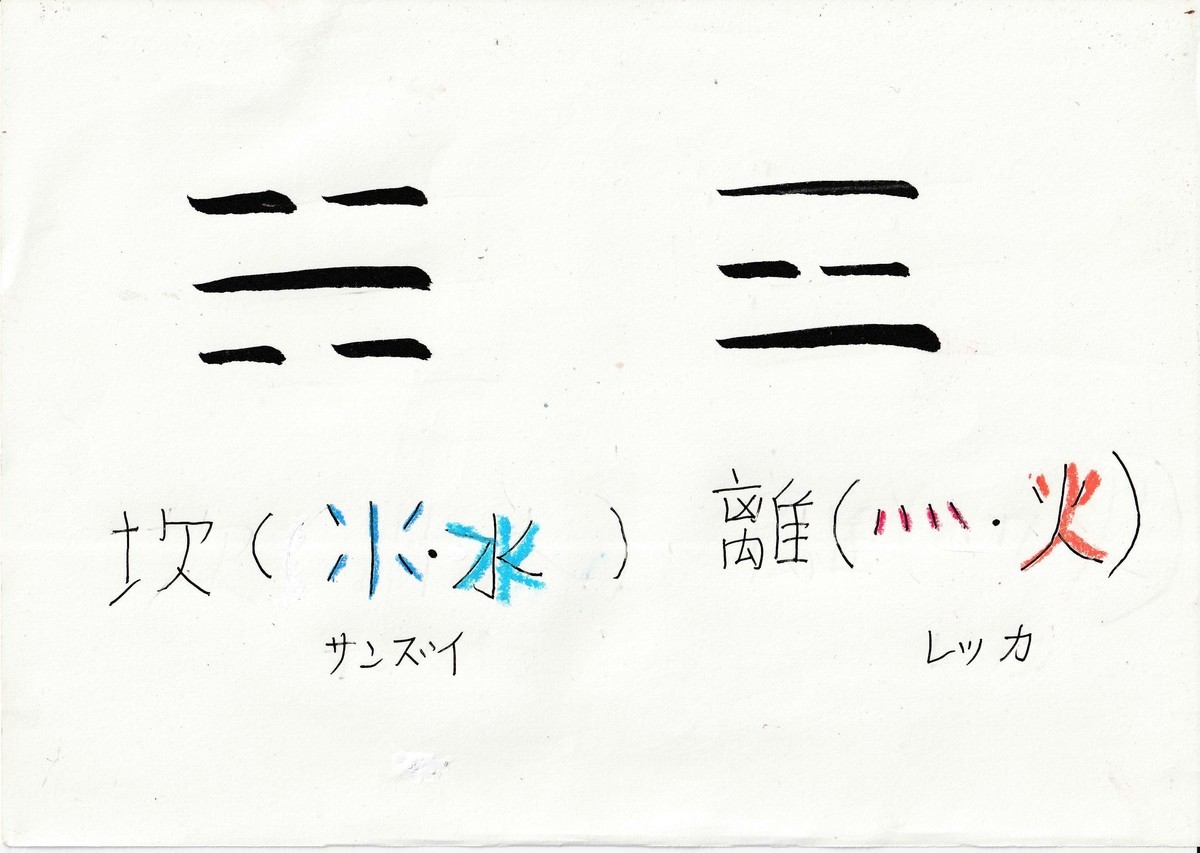

ここで、水と火について、中国の古典:易経(えききょう)の考え方を被せてみます。いわゆる八卦のうち、水は坎(かん)であり、女性2人に挟まれて身動きできない男性の様子を表わします。岩に閉じ込められた水・・・水は「強い」ので、岩を穿ち、いずれは進む状態を暗示します。一方、火は離(り)であり、男性2人が弱い女性1人を挟んで争う状態です。火は、外部は燃え盛り強いですが(男性)、内部は弱い(女性)。易の構成で言うと、坎と離は、いわゆる爻(こう)の陰爻と陽爻が反対になっています。相反する在り様なのですね。

今日の7句

今年から

耕作やめたる

水田か

時の流れですね。

(2022.08.06)

稲の穂の

めでたく開花

奇特なり

(2022.08.25)

コスモスの

ややカオスぽく

咲きにけり

(2022.08.24)

一軒を

まるごと覆う

葛カズラ

廃屋。壮観。

(2022.08.25)

貴腐ワイン

作るつもりか

干しブドウ

(2022.08.25)

コンクリートくらいでは、植物を制御できません。

(2022.08.25)

河原にて

紅白ルコウ

目の保養

ルコウソウは鑑賞用に導入されたものが野草化。アサガオの仲間で、案外美しいです。

(2022.08.30)