公害とは、物質の偏在だ:学生の頃の私の見解

公害とは、物質の偏在だ:学生の頃の私の見解

私が学んだ東京大学工学部都市工学科・衛生コースは、主として水問題が専門であり、学ぶ気が大きければ大きいほど、多くの講座を取れる場でした。本来、上下水道を扱うので、土木工学は必要でしたし、水を綺麗にする過程には化学も、生物による汚水の浄化も必須なので農学・生物学、環境からの人体に対する負のインパクトを評価するため医学、水問題の法的側面を知るための法学などなど、必須とまでは言わないまでも、少なくても一般教養くらいには把握しておく必要がありました。

そして都市工学科には、ほかの工学部のカリキュラムとは異なり、他学部・他学科の講義も単位に出来る、という際立った特徴があります。私も、農学部、文学部などの単位を取りました。(農学部では「飼料作物学」「土壌学」、文学部では「社会心理学」といったところ。)

ここに挙げる講座は、「環境衛生」というコマで、医学部から出張してきたお医者さんが講義していました。このコマは都市工学科内部の授業でした。さすが医学部、色々興味深い授業ではありました。その内、「医者の仕事は病気を治すことではなく、病気の病名を付けることだ」という彼のフレーズには感動しましたね。厳つい医学の情けない実情を明示した言葉です。

ここで、講義の中間的な時期の、我々聴講生の理解度を試すためか、小論文が課されました。「公害はなぜ起こるか」と言った問題でした。ここで私は概ね以下のように書きました。

公害の原因は、物、物資の偏在なのではないか。どんな公害問題でも、そこには物資の偏在が見られる。明治期の「足尾鉱毒事件」では、資源としての銅が鉱山に埋まっており、これが大きい埋蔵量であるほど、鉱山は賑う。一方でその銅を精錬する過程で出て来た亜硫酸ガスや銅を多く含むスラグ(鉱滓)などが、足尾の木々を殺し(亜硫酸ガス)、下流の地域の農業を破壊した(スラグ)のである。この場合、特定物質の偏在が鉱害(公害)の元となっている。

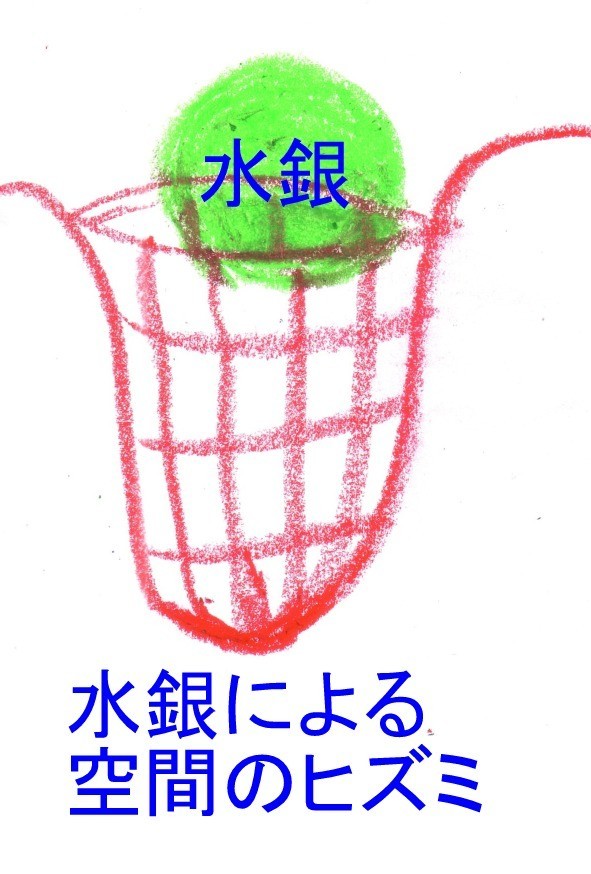

また、水俣病の場合、チッソ水俣工場に、プラスティック製造に不可欠な触媒:水銀はもちろん工場の中にふんだんにあり、ましてや操業後、劣化した水銀(メチル水銀)をなんの浄化もせずに水俣湾にたれ流しにしたので、現在に至っても完全に解決していない水俣病を招いたのだと言える。水銀(メチル水銀)の偏在が原因である。

以上のように、公害の起こりえる機序として、物質の偏在が前提になりうる気がする。

まあ、概略はこんな感じの小レポートでした。(現在、手許にはありません。)補足すれば、現在の中国の工場では、鉛(ナマリ:有毒な金属)を使うところが多く、田畑に鉛を含んだ工場排水の流入が至るところで見られるという。この場合、有害物質の規制違反ですから、政治家や共産党、官憲が取り締まるべきですが、工場主は、これらの取り締まるサイドに賄賂を贈り、取り締まる側も喜んで収賄しますから、公害が止まることなく拡大するのですね。共産党の守るべき節度なんて、どこにもありません。ここでも、「物質の偏在」が見られます。この種の問題には、工学はもとより、それを武器にした法学的視点が絶対不可欠になります。(『知らずに食べるな!「中国産」』(宝島社))

ちょっと補足:「騒音」も公害の一つですが、この場合にも道路沿い、空港沿いの喧騒は、自動車、航空機などの集中で起こります。これも、物質の偏在と言っても良いでしょう。

なお、私の師の一人、宇井純さんは、もちろん公害問題の第一人者でしたが、不肖の弟子の私は、むしろ災害のほうが得意分野です。公害は対人的な利害関係が交錯する、公害を起した側がはっきりし、戦うという図が明確ですが、災害の場合は、責任の所在がはっきりしにくいのが特徴だと思います。(地球温暖化問題も、そのようなカテゴリーのお話で、温室効果ガスを出す事業所は多いので、一つ一つの事業所の責任は問いにくいです。マイクロプラスティック問題、酸性雨問題もそうですね。)公害問題は、工学の発想だけでは解決しないでしょう。そもそもが、政治・経済的問題であることは自明でしょう。だから、人文系の視点も取り入れなければダメですね。たとえば、水俣病に工学者として関わった宇井純さんは、水俣病関連で知り合った詩人の石牟礼道子(いしむれ・みちこ)さんから、大いに刺激を受けたと言っていました。

参考過去ログ

今日のひと言:高度経済成長のころの日本では、各種公害問題が一斉に騒がれました。30年ほど遅れて高度経済成長期に入った中国でも、鉛に限らずあらゆる公害が起きているでしょう。でも、国家ぐるみの秘密主義により、起きているであろう公害の実態は隠蔽されているのでしょうね。最後に:専門の成績評価では、「環境衛生」で「優」を頂きました。この小レポート、講師のお気に入りだったのでしょうか。(私は授業にさほど出席しませんでしたので、テストは「可」「良」が多く(優、良、可、不可の4つの等級。)私の成績を称して「可山優三:かやまゆうぞう)と言った人がいました。ただ最重要の「卒業論文」は文句なく「優」でした。)

- 作者:宇井 純

- 発売日: 2006/12/01

- メディア: 単行本

- 作者:井上 ゆかり

- 発売日: 2020/03/27

- メディア: 単行本

- 作者:石牟礼 道子

- 発売日: 2004/07/15

- メディア: 文庫

全災害対応! 子連れ防災BOOK 1223人の被災ママパパと作りました

- 作者:ママプラグ

- 発売日: 2019/03/01

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

食品のカラクリ 知らずに食べるな中国産 (宝島SUGOI文庫 A へ 1-72)

- 発売日: 2008/11/20

- メディア: 文庫

今日の一品

@ウドのレモン酢和え

今出盛りのウド(独活)。皮を剥き、短冊状に切り、酢水に30分ほど漬け、湯通しして、レモン酢、ヤマサの昆布だし、七味唐辛子で和えました。

(2020.04.14)

@豚バラ肉とズッキーニの煮物

弟作。肉を煮、アクを取ってコンソメ、続いてズッキーニ、コチュジャン、塩を入れて10分火に掛け、降ろします。

(2020.04.16)

スプラウト(いわばモヤシ)として、もっとも有名なスプラウト。昨年買った種を今月初旬に蒔き、今日収穫しました。アブラナ科特有の辛さがあります。味付けはレモン酢+醤油。

(2020.04.17)

スプラウト栽培については、以下の過去ログ参照。

@山椒葉酒(さんしょうの葉酒)

旬の具材は、ホワイトリカー(35度)に漬けこんでリキュールにすることが多いのですが、山椒は初。広口ビンに半分ほど山椒の葉を入れ、白砂糖適量、ひたひたになるくらいホワイトリカーを入れ、フタをしてよくシャッフルし、冷暗所に1週間置いて、葉は取り出します。(葉や花はそうします。それ以上漬けると、雑味が出るため。根や実はそのまま入れておいて良い。)半年以上熟成させて飲みます。

(2020.04.17)

今日の三句

タンポポのような綿毛を飛ばし、種を飛散させるハルノノゲシです。

(2020.04.15)

雨粒の

窓を叩くや

春嵐

雨が激しく振り、自宅に籠って。

(2020.04.18)

純白の

山容隠す

黒雲や

雨後の浅間山の風景。

(2020.04.19)